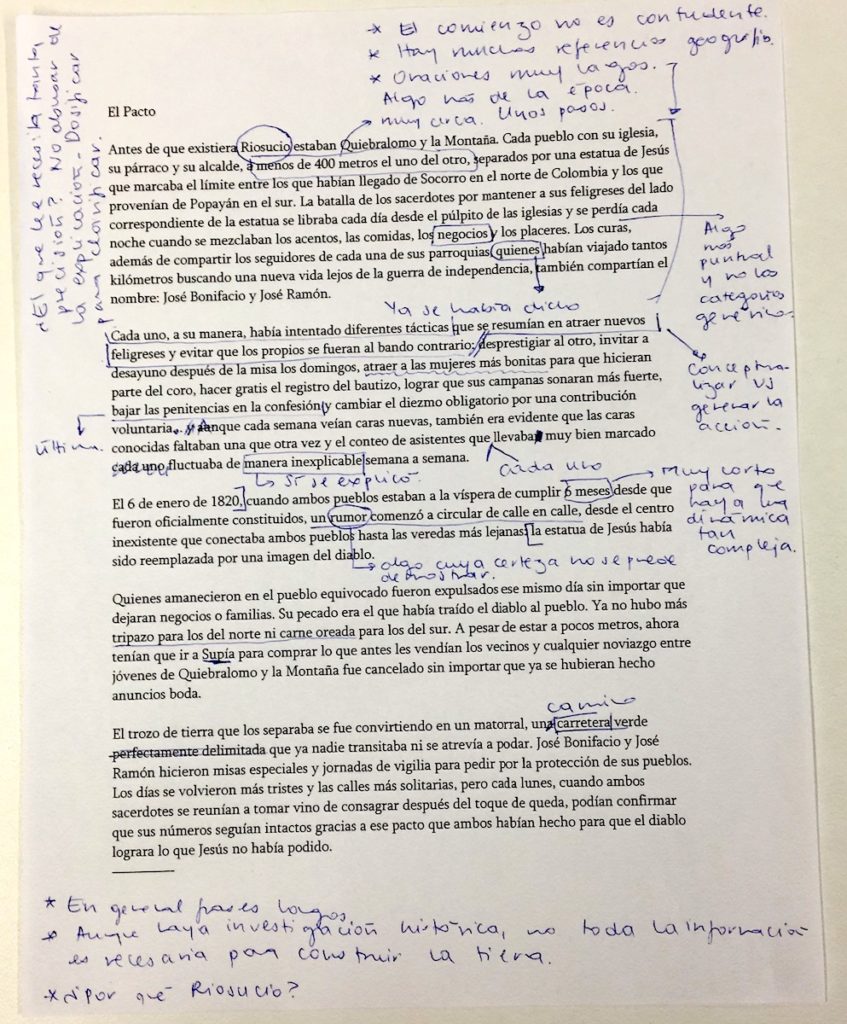

Antes de que existiera Riosucio estaban Quiebralomo y la Montaña. Cada pueblo con su iglesia, su párroco y su alcalde, separados por una estatua de Jesús que marcaba el límite entre los que habían llegado de Socorro en el norte de Colombia y los que provenían de Popayán en el sur. La batalla de los sacerdotes por mantener a sus feligreses del lado correspondiente de la estatua se libraba cada día desde el púlpito de las iglesias y se perdía cada noche cuando se mezclaban los acentos, las comidas, los negocios y los placeres. Los curas, además de compartir los seguidores de cada una de sus parroquias, también compartían el nombre: José Bonifacio y José Ramón.

Todo el tiempo se inventaban nuevas estrategias: desprestigiar al otro, invitar a desayuno después de la misa los domingos, hacer gratis el registro del bautizo, lograr que sus campanas sonaran más fuerte o bajar las penitencias en la confesión. Aunque en las misas veían caras nuevas, también era evidente que las caras conocidas faltaban una que otra vez y el conteo de asistentes que llevaba cada uno muy bien registrado fluctuaba semana a semana.

El amanecer del 6 de enero de 1820, la estatua de Jesús fue reemplazada por una imagen del diablo. Quienes amanecieron en el pueblo equivocado fueron expulsados ese mismo día sin importar que dejaran negocios o familias. Su pecado era el que había traído el diablo al pueblo. Ya no hubo más tripazo para los del norte ni carne oreada para los del sur. A pesar de estar a pocos metros, ahora tenían que ir a otros pueblos para comprar lo que antes les vendían los vecinos y cualquier noviazgo entre jóvenes de Quiebralomo y la Montaña fue cancelado sin importar que ya se hubieran hecho anuncios de boda.

El trozo de tierra que los separaba se fue convirtiendo en un matorral, un camino verde perfectamente delimitado que ya nadie transitaba ni se atrevía a podar. José Bonifacio y José Ramón hicieron misas especiales y jornadas de vigilia para pedir por la protección de sus pueblos. Los días se volvieron más tristes y las calles más solitarias, pero cada lunes, cuando ambos sacerdotes se reunían a tomar vino de consagrar después del toque de queda, podían confirmar que sus números seguían intactos gracias a ese pacto que ambos habían hecho para que el diablo lograra lo que Jesús no había podido.

Este cuento corto fue el que envié para participar en el Taller de lecto-escritura con Andrés Neuman. En el taller realizamos un análisis colectivo de mi cuento y recibí las observaciones tanto de los otros participantes como de Andrés.